Was ist der Brennwert?

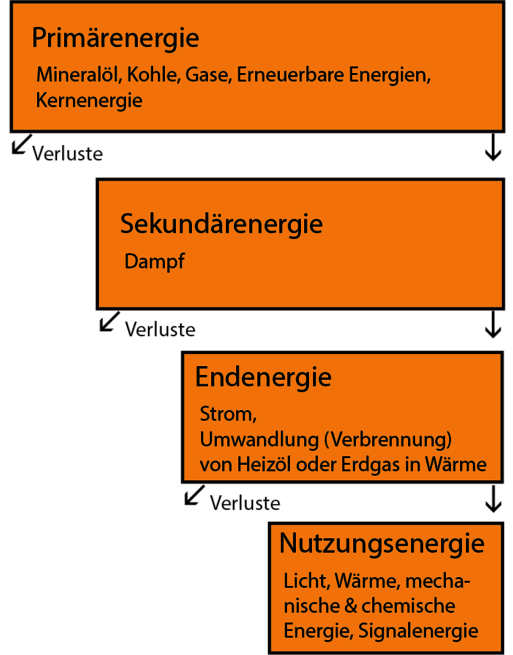

Der Brennwert gibt an, wie viel Energie ein Brennstoff bei der Verbrennung abgibt. Dabei wird auch die sogenannte Kondensationswärme mitberücksichtigt, die entsteht, wenn der Wasserdampf aus den Abgasen kondensiert. Deshalb wird der Brennwert auch „oberer Heizwert“ genannt. Im Gegensatz dazu steht der „untere Heizwert“, der diese zusätzliche Energie nicht mit einbezieht.

Brennwert: Eine einfache Erklärung

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine gekühlte Flasche aus dem Kühlschrank. Die Oberfläche der Flasche kühlt die Luft um sie herum ab, wodurch sich kleine Wassertropfen bilden. Ein ähnlicher Prozess passiert in modernen Heizungen, wenn die heißen Abgase abkühlen. Der entstehende Wasserdampf kondensiert, und die dabei freigesetzte Energie kann für die Heizung genutzt werden. Genau das beschreibt der Brennwert.

Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert

Der Brennwert umfasst die gesamte Energie des Brennstoffs, einschließlich der Kondensationswärme. Der Heizwert hingegen lässt diese Energie unberücksichtigt. Daher ist der Heizwert immer etwas niedriger als der Brennwert.

Wussten Sie, dass manche Heizungshersteller Wirkungsgrade von über 100 % angeben? Das ist ein mathematischer Trick: Sie vergleichen die abgegebene Energie (Brennwert) mit der aufgenommenen Energie (Heizwert). Da der Brennwert größer ist, entsteht ein scheinbar über 100 % liegender Wirkungsgrad.

Vorteile des Brennwertprinzips in der Heiztechnik

Moderne Heizungen nutzen den Brennwert, um effizienter zu arbeiten. Sie sind mit speziellen Wärmetauschern ausgestattet, die die heißen Abgase abkühlen, sodass der Wasserdampf kondensiert. Die dabei gewonnene Energie wird an das Heizungswasser übertragen. Dadurch:

- sinken die Heizkosten,

- werden weniger Brennstoffe verbraucht,

- und die CO2-Emissionen reduzieren sich.

Brennwerttechnik gibt es heute für viele Heizsysteme, darunter Gas-, Öl-, Holz- und Pelletheizungen.

Voraussetzungen für die Nutzung des Brennwerts

Damit eine Brennwertheizung effizient arbeitet, muss der Wasserdampf im Abgas kondensieren. Das gelingt nur, wenn die Rücklauftemperatur niedrig genug ist, meist unter 50 bis 55 Grad Celsius. Um dies zu erreichen, eignen sich:

- Flächenheizungen wie Fußboden- oder Wandheizungen,

- groß dimensionierte Heizkörper,

- und ein hydraulischer Abgleich des Heizsystems.

Fazit

Der Brennwert beschreibt die maximale Energie, die ein Brennstoff bei der Verbrennung abgeben kann – inklusive der Kondensationswärme. Moderne Heizungen nutzen dieses Prinzip, um effizient und umweltfreundlich zu heizen. Mit der richtigen Technik und den passenden Voraussetzungen sparen Sie Heizkosten und schonen gleichzeitig das Klima.